「光と祈りのメビウス」の感想

村上 馨

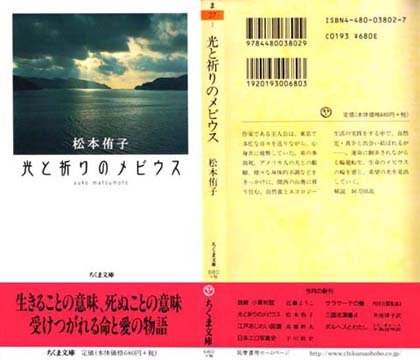

「ちくま文庫」筑摩書房(2003年1月8日第一刷発行)

「ちくま文庫」筑摩書房(2003年1月8日第一刷発行)

「単行本」筑摩書房(1999年7月8日第一刷発行)

「単行本」筑摩書房(1999年7月8日第一刷発行)

(註)本書の感想及び本文の引用は、最新刊「ちくま文庫」版によりました。また、本文

から引用した箇所はすべて青文字色で表示してあります。

不覚にも、私は泣きぬれながら、かすんで読めなくなる文字をまるで点字をなぞりでも

するかのように指先で丹念に追いかけている。主人公の語りが佳境に入る、第27章、恋

人の真介がかの阪神淡路大震災の災禍に巻き込まれ消息を絶つくだりである。それからエ

ピローグまでの残り9章を一気に読み切るまでの間中、私は目を潤ませていたと言ってよ

い。

それは、昼下がりの喫茶店での出来事で、周囲から見れば、いい年をした中年男が一人

本を読みながら目を潤ませている姿、図なぞ、おそらく見る人が見れば異様に映ったには

違いないが、幸いなことに、店の中には、有閑マダムとおぼしき二人連れのご婦人がいる

きりで、もっぱらお話の方に余念がなく、周りは目に入らない様子であったから、私の傍

目の悪さはともかくは救われた。

なぜ敢えてこんなことから感想を書きはじめたのかと言いますと、いったい私はどうし

たと言うのだろう?なぜ涙を流しているのだ?との思いと疑念とが、そのとき込み上げて

きたからです。これは単なる感傷ではない。私は、主人公永田治美をとても愛おしく思っ

たのだ。つまり、彼女を通して、彼女の思いと激しく同化できたということ。彼女の現在

に至る境遇・・・・不慮の事故で突然死んでしまった弟への思いや震災に巻き込まれ無念

な死を遂げた恋人真介への思い、そして二人の間にできていた新しい命への思い、老いて

死の近づいている両親への思い、はたまた別れた元夫への思いへとどこまでも連綿と続く

彼女の大きな思惟のうねりと重なって感じられたものであると云うことができるのではな

いかと思います。

この書には、実に多くの大きな難題が秘められていて、それはこの書を完成させた作者

本人の中でも、未だに生き続け、変遷を重ねているのだと云えます。『生まれ変わってま

たあなたに逢いたい』単行本の帯にはそう祈りとも云える個の願いが書かれていて、今最

新刊の文庫本の帯には『生きることの意味、死ぬことの意味、受けつがれる命と愛の物語』

と、個の存在から連綿と繋がる生命そのものへと思いも深化しているとも受け取ることも

できます。そのことは、作者たる松本侑子氏が多分一番よく承知されているところで、敢

えて市井のどこにでも見かけそうな女性像として主人公永田治美を据えたのも故あるとこ

ろでしょうし、何よりも生身の女の奥底の声をそのままリアル過ぎるほどの躍動感ととも

に美も醜も心の叫びとして余すところなく伝えているところに非常に共鳴できるものがあ

ります。そして、同時に、主人公が作家であるという異質性・・・・高い知性と思惟力を

持つ女性という設定を除けて考えれば、他の面では、この平凡と言えば平凡と言えるかも

しれない女性がその平凡な姿のまま、人類を滅亡へと導くかもしれない環境破壊への警鐘

と自己再生をかけて、自ら実践可能な道を裡なる煩悶の末に探し出し、今置かれた社会の

中で、現実の実践課題としてひたむきに歩もうとするところが最大の見どころ読みどころ

と言えるのかもしれません。

凡そ予言者らしくなく、かつ存外予言者なのかもしれない・・・・この平凡な一女性の

市井での姿と立ち居振る舞いこそ、他でもない我々読者をして、長い間に深く染み付いた

安逸と怠惰から目覚めさせるに足る鉄槌と成り得る力を持ちます。

この書の意義は、宗教や占いや祈祷といった過去俗世に垣間見られる、ある意味非人間

的も思える救済の道を拒否し、あくまで日常生活の延長線上で実践的な行為を通して救済

を試みるというまことに大胆でもあり、真摯でもあり、しかも無謀かもしれないがそれ故

あまりに人間的なと云える立場に立った予言書ということもできます。阿刀田高氏も解説

で述べておられるように、永田治美は、ほとんどどこにでもいそうな女性です。そんな女

性に予言者、救済者としての役割を託したところに作者の本意、そして深い願いがあるの

ではないかと思います。その意味では、本書に籠められた警告と実践論は、十年後、二十

年後、三十年後と時を経て、事実が重ねられれば重ねられるほど、その予言的意味合いは、

いよいよいや増していくのだと思わずにはいられません。まさにそこにこそ、本書の力が

あります。

この書は、弟の不条理な死を契機に主人公の死生観そのものがコペルニクス的転回を起

こし、やがて、極めて実践論的な行動思想を形成していきますが、そのプロセスと心の変

遷が、量的にも質的にもこの小説の太い幹を成していて、読み応えがありますが、小説と

してのもうひとつの魅力として冴えわたっているのが、枝葉の部分、つまり、生身の女が、

何の装飾も施されずに、ほとんど生(き)のまま、放り投げたように描かれているところ

にあります。しかも、その生身の女には、この太い幹から送り込まれる樹液が滴ってもい

るように瑞々しくも感じられてきます。ここが凄いところですね。女の凄さなのかもしれ

ません。

印象深い箇所が非常にたくさんあって、すべてを紹介しきれませんが、先に述べたよう

な観点から少し取り上げてみます。

その暮らしは、占いへの関心、宗教への戸惑いから始まり、自然食とヨガ、無農薬有機

農業、エコロジーの実践につながり、輪廻転生をはじめとする東洋的な死生観、精神世界

への理解、オカルトや神秘主義をとおり、アメリカ人の夫との離婚、そして阪神淡路大震

災、恋人との別れで終わった。その間、生きるということは何か、考え続けた。(本文5

頁)

この街から離れたい。急にそう思った。夕陽の輝きが一瞬そうであるように、いま自分

が生きていること、それ自体も、先の知れない淡いものなのだ。命を燃やして消えていく

途中の最後の輝きかもしれないのだ。弟は突然、交通事故で死んだ。私も弟も、今までと

同じように平穏な暮らしが続くものと思っていた。しかし、すぐ近くには、死が、大地の

裂け目のように口を開けていた。それは誰のそばにもあるに違いない。しかし見えないま

ま、そんな裂け目があるとは思いもしないまま、人は生きている。でもそれは、裂け目を

ひょいと飛び越えて、ほんの一歩の違いでうまくよけて生きているにすぎない。命は、危

うくて不確かなものだ。(本文7頁)

冒頭のこのくだりは、主人公の云わば、人生を方向転換する動機が簡潔に述べられてい

ますが、そして、こういう決意そのものは、誰にでも、悩める者にはふいに訪れそうに思

えますが、今あるものを捨て去り、新たな行動へと繋がるかどうかは、甚だ疑問です。思

惟と行動との間には、大きな隔たりがあると云わざるを得ません。その壁を突き破る力は

ここでは、最愛の弟を突然交通事故で失うという痛手が、決意を本物へとしていくのです

が、そのあたりの心境がリアリティーをもって迫る箇所ですね。この街から離れたい。急

にそう思った。決意が本物であり、思惟が行動へと繋がるかどうかは、裡から発せられる

シグナルがこういう言葉となって表出するときなのかもしれません。

・・・・ウィルは私の小さなボタンを太い指で不器用に外すと、レースのついた薄い下

着の紐に大きな手をかけた。壊れやすいものを扱うように、うやうやしく肩から滑らせた。

一方、私は私で、彼のズボンを脱がすとき、こんな不思議な形のものはついぞ触ったこと

がないとでもいうように、ベルトを外すのに手間取っていた。上がっていたのだ。緊張と

興奮、未知のものに接する好奇心、そして欲情がねっとりとカラメルのように混じりあっ

ていた。(本文36頁)

私は、両手で彼を包みこんで動かした。仰向けになった彼は、頭だけ起こして眺めた。

「細い指だ」と言って、目を瞑った。すぐに、振動とも収縮ともつかない勢いが私の掌を

震わせた。それは、根本から駆け上がり、ロケットのように飛び散った。紙で押さえる間

はなかった。手を当てて受けた。掌だけでなく手首にも飛び、腕まで生温かく垂れた。激

しい勢いに、この白人男の強さを感じた。精液を触ったのは初めてだった。不思議と気持

ち悪くなかった。(本文38頁)

真介の動作は性急だった。彼はいつもどこか緩慢な動きをするのにと意外に思いながら、

戸惑いと興奮にあえいだ。私を押し倒す動きは素早かったが、力尽くでも無理矢理でもな

かった。倒れかかる重力と二人が重なり合う流れにまかせるように、真介は私の上に倒れ、

覆い被さった。後ろには石灰の袋がつんであり、隣には耕耘機もある。そんな殺風景な場

所で性愛は始まったが、気にならなかった。

唇を重ね、腕を互いの体に巻きつけた。昨晩、初めて口づけたときに嗅ぎとった真介の

肌の香りがした。ああこの匂いだと懐かしかった。無性に嬉しかった。汗の匂いもした。

しかし不快ではなかった。一日畑で働いた男の体臭を、恋い焦がれた香りでもあるかのよ

うに胸一杯に吸いこむと、ものも言えないままため息がもれた。

小屋の外では激しい雨が続いていた。稲光も時折、走った。廃材とブロックで作った壁

の隙間から、白い閃光がさした。つやつやと濡れている真介の瞳、やけに青白く見える顔

を、短い間だけ映しだした。食い入るように私を見つめる男の欲情した顔を目にしたとき、

彼とこうしたかったのだと今更のように気づいた、狂おしい気持ち駆られて真介の痩せた

胴体にしがみついた。乳房を彼の薄い胸に押しあてた。彼もまた同じように強く胸を押し

あて、私の口を音を立てて吸った。舌をせわしなく動かし、合間に「好きだ」と熱にうな

されたように口走った。泥に汚れた指を私の髪に差し入れて、地肌を撫でた。

石灰の袋にもたれかかっていた二人は、地面にずれて横たわった。土の上に寝ると、そ

の硬さと冷たさに意識が醒めたが、真介の唇は駆け出したままだ。時折、私の口元から外

れ、頬をたどり、耳たぶを囓るようにしながら、うなじをかすめて首筋へおりていったか

と思うと、また唇にもどって吸いつく。柔らかい唇と唇をあわせたり離したりした。(本

文183〜184頁)

この小説、性愛描写においても突出したものがあります。これほど、言葉が躍動感のあ

るイメージとなって押し寄せると、ゾクゾクッとしますね。どんなポルノ小説を読むより

も新鮮で興奮してしまいました。引用した前段二カ所は、離婚することになる夫との出逢

い、後段は新しい恋人真介と農家の納屋で電撃的に結ばれる場面が描かれた箇所ですが、

普通には、こと性愛描写に関して云えば、どちらか一方の視点、感覚に偏りがちになる描

写が、いずれにも男の視点感覚、女の視点感覚が巧妙に取り込まれていて、欲望そのもの

さえを、大胆な荒々しさ中にも新鮮なものとして受け取ることができます。この小説のも

うひとつの凄さがここにあると云えます。今まで誰もこういう捉え方描き方はしなかった

のではないでしょうか。訴求力があると云えます。また、我々旧世代が無意識の裡に宿し

てきた、性の禁忌性、密室性を、そして裏を返せば色事のみで片づけられかねない性を、

いとも軽やかなタッチで打ち破る小気味いい性の世界が表現されているとも云えます。恋

愛小説としても楽しめましたし、男と女の限界もさまざまな角度から論じられていて、興

味深く読むことができました。熱中し、やがて醒め、不仲になりはじめた夫を、かくもと

思えるほどさかしまな視線で捉える次のようなくだりがあります。

・・・・それなのに、夫への不信感が消えない。不信感というものは、一度抱くと、そ

う簡単には払拭できない。

以前ならちょっとした気づまりも喧嘩も、体を重ねることで修復できた。その後に上等

のワインを飲みながら美味しいものを食べれば元通りになった。それが今では性愛を持つ

気すら起きない。仕事を終えて、夜更けに寝室にはいると、夫は大きな鼻を上に向けて、

赤みがかった唇をねじ曲げて眠っている。そのピンク色の寝顔はどこか傲慢に見えた。な

ぜこんなに体が大きいのだ。巨体が鬱陶しかった。以前は、大きな腕にすっぽりと抱きか

かえられるのが嬉しかったのに。七年の間に、夫はびっくりするほど年老いた。男はどう

してこんなに早く老けるのだろう。つやつや光っていた肌はきめが粗くなり、毛穴が目立

つ。顔の輪郭はたるみ、頭髪は薄くなり、体臭と口臭が鼻につく。げんなりして寝顔を見

た。夫は鼻を鳴らして鼾をかいていた。ため息をついてベッドに入った。(本文49頁)

驚くべきディテールの観察、そして女の触覚的な側面、感情ひとつで女の対象はどのよ

うにでも変わりうることが赤裸々に告白されている場面で唸らされます。これを男の視点

に裏返せば、女とは何と薄情な生き物か、ということにもなりかねませんが、それはとも

かく、永田治美を通して、あるがままの女を素直に吐露させているところは、好感が持て

ますし、何よりも一女の愚痴に堕すことなく、むしろ、客観性、普遍性を帯びているとす

ら思えるところが素晴らしいと思います。男にとって女を知るよすがともなり得る貴重な

小説とも云えるのかもしれませんね。また、恋人真介の語るこんな恋愛観も出てきますが、

これは、作者が真介の口を借りて、既成の制度や概念に対し、我々に問題提起をしている

わけで、他にもさまざまな個性豊かな登場人物の口を借りて、既成概念への疑問、問いか

けが強烈になされます。これも、この小説の幅の広さ、奥行きの深さとなっていて、賛否

を論ずるのは尚早としても、問題提起のあり方、視点はまことに先鋭で、小説を離れても

一読の価値、意味はあります。

真介は「俺は、恋愛結婚だの結婚制度だのっていうものは、信じない。あんなものは欺

瞞に満ちているよ。恋愛結婚にしたところで、男は自分のやりたい仕事と出世のために惚

れたはずの女に家事と育児を押しつけて家のことは顧みない。それにどんなに好きな女で

も、妻なんていう日常の女とのセックスには遅かれ早かれ飽きがくる。すると小出しにば

れない程度に若い女と浮気する。会社からも家庭からも追い出されないために自分と周囲

を誤魔化して生きているんだ。俺はそんな風に自分を欺きたくない。本当に自分の望む生

き方をしたい」ときっぱり言った。(本文145〜146頁)

物への執着、これがこの小説のもうひとつの大きな難題と云えます。これと主人公はど

う対峙してきたのか。こんな問いかけと煩悶をしています。

物に執着しなければ自由でいられる。人は物を手に入れるために苦闘し、物を持つ人を

羨み、妬む。手に入れると今度は物を失うのではないかと心配し、物が傷つけられた奪わ

れたといって他人や家族を罵り、憎み、殺す。物に執着するあまり、精神は自由な羽ばた

きを喪い、物という囲いのなかに心は萎縮する。持たなければ失うことはない。スーツケ

ースの中には、愛着のある日用品もないではないが、物を持って人は死ねない。いつか必

ず手放さなければならないのだ。たとえばコレクションしていた昔の雑誌の数々。彼にと

っては何よりも大切な宝物だったが、不意に事故死した彼にはもう手が届かない。旅だっ

た弟とは裏腹にそれは物として残ったけれど、物である紙はやがて黄ばみ朽ちていく。物

を失う心配はよそう。暗闇の中で自分に言い聞かせた。(本文117頁)

・・・・人は気づかずとも多くの馴染みのものに囲まれて、それに慰撫されて生きてい

るのだ。

物への愛着は、それを使ってきた過去への愛着であり、新しくまっさらな未来に無から

飛びこんでいく気概を欠いた臆病さでもあるかもしれない。それだけならともかく、物へ

の固着は高じると、排他的な所有欲や独占欲といった現世的な執着につながりがちだ、高

い精神性を忘れて。

だからこそ人は、日常の物と決別して別の空間で一人きりになると、素のままの自分と

対峙できる。それは、原稿書きのためにホテルに部屋をとって籠もった経験からも実感し

ていた。俗世からの出家は、物からの出家でもあるのだろう。それを分かっていたからこ

そ、ここへ来て一人になったのに、物がなくて寂しいとは何と情けないんだろう・・・・

からんとした和室を見わたして、弱い自分に嫌気がさした。(本文128〜129頁)

かつては私も、本質からずれた満足感を得ようと神経をすり減らしてきた。学校で良い

成績をとる、いい会社に勤める、たくさんの金銭と物を手にする、流行の服を着る、自己

評価はともかく、他人に褒められる。そうやって虚栄心と見栄を満たし自尊心を満足させ

る。しかしそれは長続きしない。自分の価値観の根本が見えないからだ。ときどき、空虚

な感覚に襲われる。それを忘れるために、志も大局的な目的もない目先の仕事に忙殺され、

ストレスがたまって場当たり的な消費をする。そのくり返しだった。そんな生き方は嫌だ、

でも自給自足のために食糧生産だけで人生を終えるのも嫌だ。一朗さんと暁子さんのよう

に志を持った農業としてするなら話は別だが。私はどうすればいいのか。田舎に転居して

健康は取り戻したが、その答えはまだ見つけられないでいる。(本文223頁)

実践と挫折を繰り返す中での煩悶と葛藤はは痛々しいほどである。そして、答えの見つ

けられないまま、真介と恋に落ち、彼の子を宿し、震災の災禍に遭い、真介を失う。やが

て息子真彦を産み、親子二人で暮らし始める。主人公永田治美は毎日のように息子と夜明

け前の海に出かける。エピローグの主人公の心に安逸と平安が訪れていることが、淡々と

した筆致の中に浮かび上がってくる美しい場面です。そもそも答えなど見つける必要はな

かったのだ、そんなふうにも、ここで結ばれているように思えてきます。

春が来て朝方が暖かくなったので、私と息子は毎日のように夜明け前の海に出かける。

ラブラドール犬のケビンは先に立って海までの道を走っていく。おぶわれたまま眠ってい

た息子は、浜辺に着くと膝にだっこされたまま、波をじっと見つめている。透明な朝の白

い光にきらきらと輝く波が寄せてきて、砕けてはまた引いていく、そのくり返しをつぶら

な黒い目で眺めている。しゅるしゅると砂浜にしみこんで消えていく波を、途切れること

のないリズムを全身で感じている。そんなとき、息子と私の呼吸が一つになるのを感じる。

(本文320〜321頁)

ここでこの物語は終わりますが、我々は、この小説の主人公、永田治美の魂を受け継い

で、これより先、この子がどのような生き方をしていくのかを思わずにはいられません。

そのメビウスの帯こそ、我々が作者、松本侑子氏にさらにいつか新たな世界として書き継

いでほしいと切に願う癒しの物語なのかもしれません。